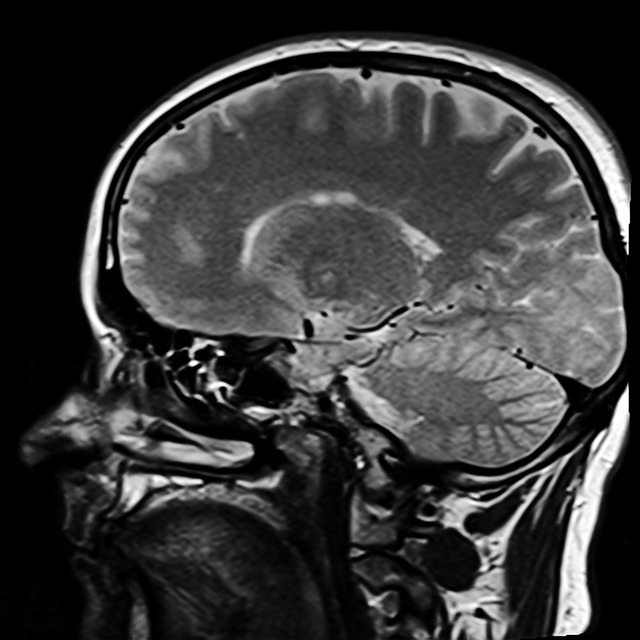

Seit über drei Jahrzehnten erforschen verschiedene Mediziner weltweit die neurologischen und genetischen Zusammenhänge, die für eine Legasthenie im Kindesalter verantwortlich sein sollen. Um die genetischen Ursachen für familiäre Häufungen der Legasthenie zu erkennen, entwickelten Forscher am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig einen „Hirn-Scan“ mittels MRT-Untersuchung bestimmter Gehirnstrukturen. Dieser Risiko-Test bei Vorschul- und Grundschulkindern soll in den kommenden Jahren als medizinischer Früherkennungs-Test weiterentwickelt und zu einer marktfähigen Screening-Methode ausgebaut werden.

Seit über drei Jahrzehnten erforschen verschiedene Mediziner weltweit die neurologischen und genetischen Zusammenhänge, die für eine Legasthenie im Kindesalter verantwortlich sein sollen. Um die genetischen Ursachen für familiäre Häufungen der Legasthenie zu erkennen, entwickelten Forscher am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig einen „Hirn-Scan“ mittels MRT-Untersuchung bestimmter Gehirnstrukturen. Dieser Risiko-Test bei Vorschul- und Grundschulkindern soll in den kommenden Jahren als medizinischer Früherkennungs-Test weiterentwickelt und zu einer marktfähigen Screening-Methode ausgebaut werden.

Zusammenfassung der Studie

Mit einem Langzeit-Test hat das Forscherteam um Michael A. Skeide diese Testmethode bei 141 Kindern erprobt. Es will damit die Grundlagen eines medizinischen „Gehirn-Tests“ für die Früherkennung der Legasthenie (Dyslexie) entwickeln.

Die Stichprobe von 141 Kindern ist recht klein für einen Frühtest, der neurologische und erbliche Besonderheiten bei Kindern mit Legasthenie erkennen will. Dies wird auch von den Forschern angemerkt (vgl. Skeide et al., 2016). Es wurden MRT-Gehirn-Scans von Kindern in den Klassen 4 bis 8 sowie vom Kindergarten bis zur Klasse 1 gemacht. Dabei stellten die Forscher fest, dass Kinder mit einer bestimmten Variante des Gens NRSN1 strukturelle Unterschiede in einer Gehirnregion aufweisen, die als „Visual Word Form Area“, sozusagen als funktionale Region zum Erkennen von bestimmten Objektformen wie auch von Buchstaben bzw. Wortbildern zuständig sein soll. Diese Region soll nach diesen Studien ein wichtiger erblicher Indikator sein, der einen Hinweis auf eine Legasthenie liefern könnte.

Die Erkennungsquote des Tests lag bei dieser kleinen Stichprobe von 141 „Hirn-Scans“ bei 75 Prozent. Das heißt, bei 25 Prozent der Kinder wurden die Lese-Rechtschreib-Probleme nicht erkannt oder fälschlicherweise angenommen, dass die Kinder diese Probleme bekommen könnten.

Schlussbemerkung zur Studie

Dass legasthene Kindern ihre Probleme häufig von einem Elternteil geerbt haben, bedeutet keine besondere Aussagekraft für diese Studie. Denn diese Zusammenhänge sind seit etwa 30 Jahren in der klinisch-neurologischen Forschung bekannt. Die Genauigkeit dieser Stichprobe mit 141 Kindern ist als unscharf anzusehen.

Das medizinische Abzielen auf neurologische und erbliche Anlagen, deren hirnorganische Auswirkungen als Auslöser für eine Legasthenie identifiziert werden, greift zu kurz. Denn es gibt andere Kinder mit Legasthenie, die keine erblichen Anlagen haben und auch keine anderen speziellen neurologischen Besonderheiten aufweisen. Diese würden bei diesem Test nicht erfasst und damit vernachlässigt. Der Hirn-Scan sollte in seiner Relevanz für die Legasthenieforschung nicht überschätzt werden, die bisherigen Erkenntnisse reichen für eine aussagekräftige Früherkennung nicht aus. Hier wurden weitere Umweltfaktoren (Sozialer Status, Lernumfeld, Lernmethodik) ausgeklammert, die nach den Erkenntnissen der Praxis bei der Förderung von betroffenen Kindern von Bedeutung sind.

Darum ist von einer großen Fehleinschätzung der Früherkennung von Legasthenie im Kindesalter auszugehen.

Zum Nutzen des Hirn-Scans für die pädagogische Forschung

Die Grundannahme, dass eine Legasthenie aus medizinischer Sicht ein Störbild darstellt, ist für die pädagogische Forschung und Förderung wenig nützlich. Kinder erhalten mit so einem Testergebnis eine vage Eingruppierung eines medizinischen Störbildes, dass sich an der häufig kritisierten Diskrepanzdefinition der WHO „Lese-Recht-Schreibstörung“ orientiert. Diese Etikettierung eines Störbildes hat sich in der Praxis als nicht nützlich erwiesen. Wichtiger wäre es zu erforschen, worin die Ursachen der neurologischen Besonderheiten bei Legasthenikern liegen. So könnte man bessere pädagogische Fördermaßnahmen entwickeln, die für die Kinder von besonderer Relevanz sind. Die Rolle der Medizin ist hier nur ein Puzzlestein in der Legasthenieforschung, die kein rein medizinisches Forschungsfeld ist. Die Wichtigkeit der medizinischen Forschung auf diesem Gebiet wird seit vielen Jahren überschätzt. Der Gehirn-Scan kann vielleicht Hinweise liefern, wo die neurologischen Besonderheiten auftreten können, aber er ersetzt keine tiefgreifende pädagogisch-psychologische Förderdiagnostik. Das Lesen und Schreiben müssen die Kinder durch qualifizierte Pädagogen lernen, das Bildungswesen und das Elternhaus sind nach unserer Einschätzung die wichtigsten Faktoren, damit der frühe Schriftspracherwerb gelingen kann. Der Nutzen für die Betroffenen hat also seine Grenzen.

Zu den möglichen Risiken

Würde man alle Kinder testen wollen, wäre dies ein großer finanzieller Aufwand für unser Gemeinwesen, denn jeder MRT-Scan kostet einige hundert Euro.

Nicht betroffene Kinder könnten infolge der hohen Fehlerquote falsch eingeschätzt werden, sie würden dann als therapiebedürftig (Lese-Recht-Schreib-Gestört) eingestuft. Die Gefahr besteht, dass solche Kinder durch diese fehlerhafte Früherkennung seelische Schäden davontragen. Diese psycho-emotionale Belastung kann sich für die gesamte Schulzeit hinderlich auswirken.

Andererseits gibt es Kinder mit LRS, die keine erblichen Anlagen dafür haben und auch keine anderen speziellen neurologischen Besonderheiten aufweisen. Diese würden bei diesem Test nicht erfasst und damit vernachlässigt.

In der Studie gibt es keine transparenten Einsichten, wer die Studie finanziert hat. Wie hoch waren die staatlichen Forschungsgelder? Oder gab es vielleicht Drittmittel? Bei solchen Studien könnten möglicherweise pharmazeutische Unternehmen eine Rolle spielen. Nicht ausgeschlossen wäre, dass man mit diesen Erkenntnissen langfristig pharmakologische Präparate entwickeln könnte.

Zusammenfassung

Medizinische Studien, die neurologische Besonderheiten und genetische Anlagen zur Legasthenie untersuchen, bieten keine Aussagekraft für eine langfristige pädagogische Förderung und Prävention.

Ein früher Gehirn-Scan wird in der Relevanz einer Früherkennung überschätzt, da Lese-Recht-Schreibschwächen unterschiedliche Ursachen haben. So spielen Umweltfaktoren eine Rolle, die ein Gehirn-Scan nicht erfassen kann und damit die Entwicklung der Kinder in ihrem Schriftspracherwerb nicht vorhersagen kann. Als Risiko sind Fehleinschätzungen aufgrund der geringen Stichprobe und hohen Fehlerquote zu nennen. Dazu ist die Transparenz der Forschungsgelder nicht gegeben, d.h. wer die Studie finanziert hat. Nicht selten werden ähnliche Studien im Bereich der Genetik und Neurologie von der forschenden Pharmaindustrie mitfinanziert. Dies muss kritisch angemerkt werden.

Die Wichtigkeit der pädagogisch-psychologischen Diagnostik ist auf diesem Feld von größerer Relevanz. Denn Lesen und Schreiben lernen müssen die Kinder auch ohne detaillierte Kenntnis der Hirnstrukturen und Genetik. Hier müsste die Qualität des Bildungswesens, was die Didaktik im Schriftspracherwerb betrifft, verbessert werden.

Es wäre notwendig, dass in der Forschung auch die Ursachen untersucht werden, die nicht medizinischer Natur sind, sondern – aus soziologischer Sicht – an der Umwelt liegen. Genauer gesagt – es gibt die Legasthenie, die gehäufter in die Familien vorkommt. Aber unser Bildungswesen weist aus der didaktischen Perspektive viele Probleme auf, die für einen Erwerb der LRS sprechen, die nichts mit familiärer Häufung oder besonderer neurologischer Besonderheit zu tun haben. Hier wäre in der Forschung allgemein mehr Differenzierung notwendig, um Betroffenen eine adäquate Hilfe und Förderung zu ermöglichen. Denn frühe Förderung ist die beste Prävention vor einer möglichen seelischen Behinderung. Hier bedarf es noch vieler Diskussion und Forschung.

Quellen